赵少峰、程振宇:《布里吉·拉尔的史学观念与实践》

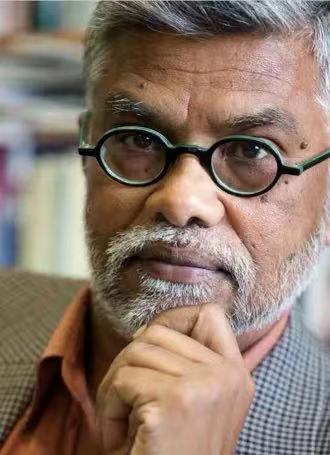

摘 要:在殖民主义时代,受民族主义史观和西方中心论的影响,西方的史学作品将太平洋岛屿描绘为“落后的”地区,“幼稚的”人们。20世纪60年代,J. W. 戴维森提出“岛屿中心”史观,力图改变帝国史观下的岛屿史学撰写模式。布里吉·拉尔即是从殖民主义史学到岛屿史学转轨背景下成长起来的斐济本土史学家。拉尔主要关注太平洋岛屿史,尤其是斐济史。拉尔的史学实践与贡献集中在三个方面:聚焦斐济契约移民研究,运用口述史学和定量研究方法,拓展了印度契约移民史研究的新领域;开创斐济当代史撰写,对斐济四次政变的历史根源与斐济民主政治的发展进行反思;推动太平洋史团队建设,培养了一批从事太平洋史研究的学者。拉尔是太平洋岛国本土历史学家的代表,他对戴维森学派史学主张守正创新,客观处理政治与史学的关系,体现出他求真务实、知行合一的史学品格。 关键词:布里吉·拉尔;太平洋岛屿史;堪培拉学派;本土史学 布里吉·拉尔(Brij Lal,1952—2021)是当代著名的太平洋史学家,堪培拉学派第二代的重要代表,同时也是积极投身斐济民主政治改革事业的社会活动家。20世纪50年代至70年代,“太平洋史之父”J. W. 戴维森(James Wightman Davidson,1915—1973)与他的同事对太平洋岛屿史研究作出了开创性贡献。进入80年代,戴维森学派的史学思想遭到了越来越多的质疑,在后现代主义与后殖民主义理论的冲击下,太平洋岛屿史研究面临难以为继的局面。拉尔在继承戴维森史学主张的基础上,对太平洋岛屿史研究的方法与路径进行了创新与拓展,推动了太平洋史学科的发展,在该领域作出了引领性的贡献。同时,作为一名印度裔斐济人,在斐济政治动荡时期,拉尔投身于斐济当代政治史的撰写中,对斐济政治危机的根源开展了长期研究,并通过政治参与的方式推动了斐济的民主化进程。本文旨在结合学界已有研究,以拉尔的太平洋岛屿史和斐济当代史研究为中心,探讨他在斐济政治与太平洋史学科发展上的贡献,进而审视后殖民时代太平洋岛屿史学的转轨与发展,深入认识被西方大国视为“后院”的太平洋岛国史学去殖民化存在的困难和挑战。 布里吉·拉尔是印度裔斐济人,1952年8月21日出生于斐济瓦努阿岛(Vanua Levu)北部拉巴萨(Labasa)地区的塔比亚村(Tabia Village),父母都是文盲,其祖父是1908年来到斐济的印度契约劳工,租赁土地并经营了一家农场。在拉尔的童年时期,祖父经常向他讲述印度的故事,以及他们为什么要来到斐济,这种经历构成了拉尔学术生涯早期对印度裔斐济契约移民的研究兴趣。 拉尔在塔比亚当地学校接受小学教育。1967年,他凭借部分政府奖学金前往拉巴萨中学接受高中教育。高中时的历史课和在农场长大的经历奠定了拉尔对历史的兴趣。1971年,拉尔获得了加拿大第三国家奖学金(Canadian Third Country Scholarship),并前往成立不久的南太平洋大学学习。1974年,在南太平洋大学获得历史学学士学位后,拉尔又前往不列颠哥伦比亚大学攻读历史学硕士学位。1976年,拉尔硕士毕业,随后前往澳大利亚国立大学攻读历史学博士学位。期间,对拉尔影响最大的有两位导师:一位是澳大利亚国立大学副董事长、印度历史学家安东尼·洛(Anthony Low),一位是研究印度移民和契约劳工的杰出学者肯·吉利恩(Ken Gillion)。洛是拉尔的正式导师,而吉利恩则是拉尔在博士阶段真正意义上的指导老师。拉尔博士论文的研究对象是斐济的北印度契约移民,在吉利恩的指导下,他对1879年至1916年间印度西北部吉尔米蒂亚(Girmitiya)与斐济签订的契约合同进行了开创性的定量研究。拉尔还前往印度进行调研,这使他对国际印度劳工侨民产生了浓厚的兴趣。1981年,拉尔获得博士学位。博士毕业后,拉尔回到南太平洋大学任教。1983年,拉尔在夏威夷大学马诺阿分校任教,讲授《世界历史》等课程。1990年,拉尔前往澳大利亚国立大学担任高级研究员,在1997年至2016年间成为太平洋和亚洲历史系教授,并担任当代太平洋中心创始主任,太平洋和亚洲研究院系主任等职务。2016年,拉尔从澳大利亚国立大学退休,并被授予为名誉教授。 拉尔是太平洋历史学家中最高产的学者之一。在36年的工作中,他不仅出版了10部学术专著,还参与编撰了30余部著作,出版字数约1000万字。拉尔在学术生涯早期主要研究斐济的印度契约劳工及其后代,他被国际学术界公认为研究印度契约移民和印度侨民的杰出历史学家之一。20世纪80年代,在斐济遭遇 拉尔早期的研究主要关注斐济的印度契约移民,这与他本人的史学志趣紧密相关。拉尔将历史视为真实生活经验的再现,强调作者主体对历史研究客体的参与感,并将其视为研究热情的来源。在选择研究主题时,他倾向于选择与自身相关性高和契合感强的主题,正如他在2000年的访谈中所说:“必须在情感上投入,才能在思想上投入。”拉尔的这种史学观念深受20世纪70年代澳大利亚国立大学戴维森学派史学传统的影响。戴维森是太平洋岛屿史研究的开创者,他的史学主张主要有两点:一是重视太平洋岛民在历史事件中的主动性;二是提倡参与史学,即认为对所研究问题和主题的亲身经历有助于更好地理解过去。拉尔十分认可戴维森的史学主张,他也是少数将该主张贯彻到底的太平洋历史学家之一。 戴维森学派的史学思想对拉尔产生的重要影响,直接体现在他对斐济契约移民的研究之中。20世纪50年代至60年代,全球兴起的非殖民化和民族主义浪潮使学界对契约劳工的研究关注于殖民地的移民人口,历史学家则侧重于契约劳工的经济贡献、雇主对种植园的控制、劳工男女比例差异的影响等。与之前的研究相比,拉尔对斐济契约劳工的研究取得了突破性的进展。首先,他将斐济契约劳工置于太平洋岛屿史背景中进行探讨,并与印度裔契约劳工在其他地方的经历相联系。拉尔认为,“人们对斐济契约劳工的社会和经济背景以及他们移民的动机知之甚少”,了解印度裔契约劳工的起源是理解这一问题的关键。其次,拉尔对契约合同进行了开创性的定量研究。他查阅了45439份来自加尔各答的印度人的契约协议,分析了原籍地、种姓、年龄、家庭分组和性别等变量。通过数据,拉尔展现了契约劳工从印度各地区向斐济的移民情况,强调了男女比例失衡的问题。最后,拉尔以实地调研的方式验证了学术研究。他走访了印度移民的来源地区,并对契约移民的后代进行了大量的口述访谈,从而对契约移民的经历得到了相对真实、客观的理解。 1980年,拉尔完成了他的博士论文《菩提树的叶子:1879—1916年斐济北印度契约移民的起源和背景》(Leaves of the Banyan Tree:Origins and Background of Fiji's North Indian Indentured Migrants,1879—1916),在1983年出版。在书中,拉尔对一些关于印度契约劳工的传统观点进行了驳斥。比如,传统观点认为契约劳工自杀率高的原因是 印度裔斐济人和土著斐济人的民族矛盾一直是影响斐济民主政治进程的关键因素。1987年,代表印度裔斐济人利益的民族联合党在大选中获胜,斐济爆发了南太平洋现代史上的第一次军事政变。政变使印度裔斐济人遭受了伤害,也加深了两大民族之间的裂痕。拉尔对此深表痛心,他很快就对斐济政变事件进行了详细而谨慎的研究。 1988年,拉尔出版了《权力与偏见:斐济危机的形成》(Power and Prejudice:The Making of the Fiji Crisis)一书,试图对政变的根源进行探讨。在政变后,关于斐济政变的报道与文章层出不穷,许多媒体和政府宣传人员都将政变归因于长期的种族冲突。拉尔认为这一观点既不准确,也过于简单化。拉尔对政变者发动政变的理由进行了有理有据的批驳,他认为所谓的对法律和秩序的“威胁”“印度人统治政府”以及“对土著斐济人本土权利的威胁”都是荒诞的说法。拉尔还认为,尽管美国在一定程度上参与了政变,但“不应让对斐济危机中外国参与程度的探究歪曲大局”。他在书中一针见血地指出:“斐济政变与其说是种族偏见,不如说是心灰意冷的政客一心想夺回在选举中失去的权力,尽管前者的重要性不容忽视。”在政变前,斐济一度被认为是多民族国家的典范,政变是少数人试图通过“军事干预的捷径”解决复杂民族问题的行为。围绕权力展开的斗争加剧了斐济面临的问题,颠覆了斐济的民主进程和价值观,并使军队成为一种新的政治力量。 斐济政变的发生是拉尔学术生涯的转折点。拉尔心系斐济的未来,对斐济民主政治的发展充满了忧虑,他说:“当代斐济政治岌岌可危,被国内各民族和社会阶层相互竞争、甚至可能互不相容的愿望拉向相反的方向。”斐济的政治困境使拉尔转向了对斐济当代史的研究。1992年,他出版了《破碎的海浪:二十世纪斐济群岛的历史》(Broken Waves:A History of the Fiji Islands in the Twentieth Century)一书。该书记述了斐济从20世纪初至1987年政变的历史,拉尔通过对斐济政治、经济和社会方面的动态考察,详细分析了土著斐济人、印度裔斐济人和欧洲人所构成的社会结构对斐济历史进程的影响。该书的主要学术贡献是将斐济史从帝国史视角下的殖民地历史分离出来,从岛屿视角首次详细论述了斐济在殖民时期的历史,该书被誉为有史以来关于斐济历史的最佳著作。人类学教授玛莎·卡普兰(Martha Kaplan)和约翰·凯利(John D. Kelly)对拉尔称赞道:“以史诗般的规模出版了一部关于斐济复杂政治变迁的质朴并可靠的历史,完成了历史写作界的一项非凡壮举,为他的国家提供了一部可靠的独立时代的历史,一部直达当下的历史。” 在撰写斐济当代史时,拉尔从不掩饰自己的价值倾向与与学术观点。《破碎的海浪:二十世纪斐济群岛的历史》是太平洋岛屿专著系列丛书之一。在出版该书时,丛书编辑指出:“这是一部有观点的历史,它既不公正也不模棱两可,很可能引发争议”。拉尔在序言中表达了自己写作的初衷,并对他的研究方法作出了解释,他表示:“影响我的阐释的道德视角本质上是现代主义、民主和平等的。我不会否认我的方法一定比其他有不同出发点的人更合理或者更好。价值是一个判断的问题,在学术讨论中不存在不可改变的问题。”拉尔声称该书的撰写是在“批判性的依恋”而不是“冷静的超然”指导下完成的。这种“批判性的依恋”来源于他对斐济的关心,并体现在对斐济当代史的研究之中。在1995年新西兰历史学家道格·门罗(Doug Munro)对拉尔的访谈中,拉尔对他的“批判性的依恋”作出了详细的说明。他说:“在我看来,冷漠的超脱来自于一个人的冷静客观、距离感和某种冷酷—一种可以站在时间、空间和历史之外不偏不倚地评判事物的感觉,这当然不适合我。人们不可能对政变保持中立。我们可以尝试理解,但不能声称完全超脱。因此,从这个意义上说,当我谈到批判性的依恋时,我是带着感情、带着某种关切和承诺来写作的。我不能对我出生的这个国家所发生的一切无动于衷。”因此,拉尔是将历史视为理解当代世界的工具和方法,他试图从历史的视角去解释斐济的政治危机,并希冀为解除危机提供具有可能性的政治方案。 拉尔不仅在学术上书写斐济政治史,他还以政治参与的方式推动了斐济政治发展的进程。1995年,拉尔成为了斐济宪法审查委员会的三名成员之一,承担起重新审查《1990年宪法》并编写报告的职责。《1990年宪法》是1987年政变后的产物,宪法明确了土著斐济人拥有“至高无上的”权利。拉尔与两名成员走访了斐济的所有省份和主要定居点,委托本地和海外专家就要求其审议的事项进行研究,并访问了马来西亚、毛里求斯和南非三个多民族国家。委员会提交的报告在议会得到一致通过,并被大酋长委员会批准,成为斐济《1997年宪法》的基础。《1997年宪法》是一部兼顾各民族利益的宪法,有利于规范斐济各民族之间的政治权力分配。拉尔对它寄予厚望,他表示:“我热切地认为,一个多民族国家应努力通过各政党的自愿合作或增加对真正多民族政党的支持来实现多民族政府。”然而,在宪法颁布后的十年里,斐济在2000年和2006年再次发生了政变。拉尔认为,政变暴露出支撑《1997年宪法》的拉尔始终认为政变不是由民族冲突导致的,而是多种因素相互作用的结果。早在1987年斐济第一次政变发生时,拉尔就明确表达了对政变的看法,他写道:“斐济社会中不同的阶级利益和地区差异、被逐出权力的重要人物的傲慢和愤怒、种族偏见,以及对不习惯方向变化的恐惧,都在不同程度上发挥了作用。”斐济社会长期以民族划分为基础举行政治选举,民族分歧塑造了斐济政治上的分裂。而拉尔认为,随着斐济由传统社会向现代社会转型,贫困、腐败、性别不平等、滥用公共信任等问题日益严重,民族分歧只是斐济社会问题的一部分。他强调,将“民族”作为替罪羊导致斐济走向了政变的道路,印度裔斐济人不会威胁斐济文化和传统社会的基础,但是现代性会。拉尔还关注到政变发动者的个人动机和背后的支持力量。如2000年政变的发动者乔治·斯佩特(George Speight),他的背后有希望夺得权力的政客为他撰写演讲稿、制定立场文件、建立群众基础,还有年轻的商人群体为他提供支持。拉尔指出,政变者们发动政变的理由各不相同,但他们都相信自己有权推翻民选政府。进入21世纪第二个十年,随着斐济人口结构的变化(土著斐济人占据多数)以及上一代酋长的过世,旧的社会秩序面临转型的关键时期,这为斐济建立一个真正公平和平等的多民族社会提供了机会,但他也表示了对斐济军队所扮演的“仲裁者”角色的忧虑。 拉尔将为斐济撰写历史视为己任,他对历史的书写不是对历史的被动回应,在保持严谨的学术性的同时又富有洞察力。拉尔无疑是一位具有当代视野的学者,他的作品总是带有强烈的政治关怀和重要的现实意义,“他激励着所有渴望与时俱进的学者”。拉尔不仅撰写了关于斐济政治、社会、民族、历史的文章,还以各种形式创作了叙事诗和诗歌,记录了他童年时期对祖国的情感和感受。尽管拉尔凭借对斐济历史的贡献获得了许多荣誉,但因为他对弗兰克·姆拜尼马拉马(Frank Bainimarama)政府的批评而被禁止进入斐济。拉尔去世后,斐济政府于2023年2月解除了对拉尔的禁令,他的骨灰安葬在他出生的塔比亚村。至此,这位斐济最著名的历史学家才得以回家。 拉尔始终认为政变不是由民族冲突导致的,而是多种因素相互作用的结果。早在1987年斐济第一次政变发生时,拉尔就明确表达了对政变的看法,他写道:“斐济社会中不同的阶级利益和地区差异、被逐出权力的重要人物的傲慢和愤怒、种族偏见,以及对不习惯方向变化的恐惧,都在不同程度上发挥了作用。”斐济社会长期以民族划分为基础举行政治选举,民族分歧塑造了斐济政治上的分裂。而拉尔认为,随着斐济由传统社会向现代社会转型,贫困、腐败、性别不平等、滥用公共信任等问题日益严重,民族分歧只是斐济社会问题的一部分。他强调,将“民族”作为替罪羊导致斐济走向了政变的道路,印度裔斐济人不会威胁斐济文化和传统社会的基础,但是现代性会。拉尔还关注到政变发动者的个人动机和背后的支持力量。如2000年政变的发动者乔治·斯佩特(George Speight),他的背后有希望夺得权力的政客为他撰写演讲稿、制定立场文件、建立群众基础,还有年轻的商人群体为他提供支持。拉尔指出,政变者们发动政变的理由各不相同,但他们都相信自己有权推翻民选政府。进入21世纪第二个十年,随着斐济人口结构的变化(土著斐济人占据多数)以及上一代酋长的过世,旧的社会秩序面临转型的关键时期,这为斐济建立一个真正公平和平等的多民族社会提供了机会,但他也表示了对斐济军队所扮演的“仲裁者”角色的忧虑。 拉尔将为斐济撰写历史视为己任,他对历史的书写不是对历史的被动回应,在保持严谨的学术性的同时又富有洞察力。拉尔无疑是一位具有当代视野的学者,他的作品总是带有强烈的政治关怀和重要的现实意义,“他激励着所有渴望与时俱进的学者”。拉尔不仅撰写了关于斐济政治、社会、民族、历史的文章,还以各种形式创作了叙事诗和诗歌,记录了他童年时期对祖国的情感和感受。尽管拉尔凭借对斐济历史的贡献获得了许多荣誉,但因为他对弗兰克·姆拜尼马拉马(Frank Bainimarama)政府的批评而被禁止进入斐济。拉尔去世后,斐济政府于2023年2月解除了对拉尔的禁令,他的骨灰安葬在他出生的塔比亚村。至此,这位斐济最著名的历史学家才得以回家。 拉尔始终认为政变不是由民族冲突导致的,而是多种因素相互作用的结果。早在1987年斐济第一次政变发生时,拉尔就明确表达了对政变的看法,他写道:“斐济社会中不同的阶级利益和地区差异、被逐出权力的重要人物的傲慢和愤怒、种族偏见,以及对不习惯方向变化的恐惧,都在不同程度上发挥了作用。”斐济社会长期以民族划分为基础举行政治选举,民族分歧塑造了斐济政治上的分裂。而拉尔认为,随着斐济由传统社会向现代社会转型,贫困、腐败、性别不平等、滥用公共信任等问题日益严重,民族分歧只是斐济社会问题的一部分。他强调,将“民族”作为替罪羊导致斐济走向了政变的道路,印度裔斐济人不会威胁斐济文化和传统社会的基础,但是现代性会。拉尔还关注到政变发动者的个人动机和背后的支持力量。如2000年政变的发动者乔治·斯佩特(George Speight),他的背后有希望夺得权力的政客为他撰写演讲稿、制定立场文件、建立群众基础,还有年轻的商人群体为他提供支持。拉尔指出,政变者们发动政变的理由各不相同,但他们都相信自己有权推翻民选政府。进入21世纪第二个十年,随着斐济人口结构的变化(土著斐济人占据多数)以及上一代酋长的过世,旧的社会秩序面临转型的关键时期,这为斐济建立一个真正公平和平等的多民族社会提供了机会,但他也表示了对斐济军队所扮演的“仲裁者”角色的忧虑。 拉尔将为斐济撰写历史视为己任,他对历史的书写不是对历史的被动回应,在保持严谨的学术性的同时又富有洞察力。拉尔无疑是一位具有当代视野的学者,他的作品总是带有强烈的政治关怀和重要的现实意义,“他激励着所有渴望与时俱进的学者”。拉尔不仅撰写了关于斐济政治、社会、民族、历史的文章,还以各种形式创作了叙事诗和诗歌,记录了他童年时期对祖国的情感和感受。尽管拉尔凭借对斐济历史的贡献获得了许多荣誉,但因为他对弗兰克·姆拜尼马拉马(Frank Bainimarama)政府的批评而被禁止进入斐济。拉尔去世后,斐济政府于2023年2月解除了对拉尔的禁令,他的骨灰安葬在他出生的塔比亚村。至此,这位斐济最著名的历史学家才得以回家。 20世纪50年代至70年代,澳大利亚国立大学太平洋历史系俨然成为太平洋史研究的“圣地”。戴维森倡导以岛屿为导向的研究,将澳大利亚国立大学太平洋历史系打造成太平洋史研究的大本营,开创了引领风气之先的“堪培拉学派”。戴维森那一代的太平洋史学者具有开拓之功。自80年代末90年代初起,戴维森学派主张的内视视角下的太平洋史研究遭受了质疑。拉尔在继承戴维森史学思想的基础上,对太平洋历史研究的范式与方法进行了反思与拓展。 在许多学者对太平洋史研究的理论和方法论进行争辩之时,拉尔则关注于太平洋史研究的历史叙事,重视太平洋历史读者、受众的兴趣与需求。随着后现代主义和后殖民主义的发展,许多研究者通过新的理论对太平洋史进行研究,岛国学者还试图将岛民回忆过去的方式与西方学者的实践相结合,如家谱、口述传统等。此外,有的学者还在语言上使用方言或故意扭曲英语的语法规则。拉尔认为,“人类思想或创造精神不应受制于僵化的理论,理论应反映而非决定经验”,他对学术讨论中“高度抽象的论述”和“难以理解的语言表达”感到厌烦,他关心的是“以一种能联系到学院大厅以外的读者的方式来讲述故事”。在拉尔看来,太平洋岛屿不仅是有形的物理空间,还包括了土地、人、社会制度和文化上独特的生活方式,而这种生活方式的经验是理解土著人的核心。拉尔认同岛国学者在研究方式上的多元化,但他警示“拒绝接受更传统的学术交流方式”可能会影响岛国学者自身应该承担的紧迫任务,即“对岛屿国家面临的一系列问题进行分析”。此外,他摒弃“我们和他们”“局外人和局内人”“本地人和陌生人”之间的二元对立,认为这种二元对立对历史研究者来说“既模糊又多变”。他强调,“归根结底,重要的不是别人如何定义我们,如何划定包容和排斥的界限,而是我们如何定义自己,以及我们决定在哪里表明立场。” 拉尔还是“纪实文学”(Faction)写作的倡导者与实践者。这种作品采用一种纪实与虚构相结合的历史写作方式,旨在讲述那些往往被学术史遗漏的人文故事。太平洋岛屿的历史长期被忽视,研究者往往面临缺少文字材料的困境。拉尔认为,“纪实文学”写作是他“所知道的,在书面记录文本中未记录的过去的最令人满意的方式”。拉尔所提倡的“纪实文学”写作主要表现为传记式生活写作,他欣赏澳大利亚历史学家肯·英格利斯的观点,“很多历史都是隐藏的自传”。拉尔的《变革的愿景》(A vision for Change) 从早期西方探险家的作品到19世纪、20世纪中期的西方史学著作,普遍将太平洋岛屿地区的人们描述为“缺乏能动性”的。20世纪60年代,“以岛屿为中心”历史观的提出,提供了从原住民视角观察岛屿发展的可能,并逐渐形成了与欧洲为中心的帝国史学不同的话语。与民族独立运动相伴随,后殖民主义时代的太平洋岛国由此开启了史学撰述的新时代。一批受过西方史学训练的历史学家使用本土政治术语重新解释被西方学者(殖民主义学者)认为有害的、有缺陷的或者非理性的事件和行为。拉尔所处的时代,正是澳大利亚戴维森学派渐趋衰落的时期,也是斐济历史上最为动荡的变革时期。拉尔史学研究的关注焦点经历了从斐济移民史向斐济当代政治史的重要转变,并继承和拓展了戴维森的史学思想。拉尔的太平洋岛屿史研究具有以下三个特点。 第一,具有深切的现实关怀,注重史学研究的经世致用功能。拉尔认为历史在社会中具有重要意义,而历史学家通过自身的直接参与为社会作出贡献。这一思想源于戴维森学派的参与史学主张,而拉尔的学术生涯与史学实践是最鲜明的体现。20世纪末,太平洋岛国处在独立后的动荡时期,面临的民族与社会形势更为复杂与严峻,拉尔积极培养员工的社会责任感。他曾说:“如果我们的员工认为我们与他们和整个社会所关注的问题无关,我们必须承担部分责任。” 第二,历史研究的延续性和创新性相结合,开启了太平洋岛屿史研究的新阶段。早期的太平洋历史学家主要关注探险家和帝国视角下的岛屿事件,忽视了太平洋地区原住民的主体能动性。拉尔虽然深受戴维森学派的影响,但他同时意识到“以岛屿为导向的史学所产生的问题和其解决的问题一样多”。许多学者认为该学派选题狭窄,视野封闭,碎片化倾向明显,并未真正完成太平洋岛屿史的去殖民化。新一代的太平洋历史学家试图从更广泛的范围去理解太平洋岛屿的历史,拉尔是这一潮流的推动者。他的历史研究既关注追溯岛屿在前殖民时期的历史,也聚焦岛屿社会的现实问题。拉尔还与太平洋历史学者通过学术合作,将传统的以岛屿为中心的分析置于全球框架内,试图证明太平洋岛屿不是地图上一系列孤立的点,而是由一个海洋连接起来的民族共同体。 第三,关注人才培养与学科团队建设。拉尔不仅是一位多产的学者,还对太平洋史学科的发展做出了重要贡献。他倡导学术合作,主编和参编了几十部书籍,组织和参与了许多学术会议,吸引了世界各地的众多学者参与到太平洋历史研究的进程之中。他推动跨学科。